中國成為全球最大汽車市場已經毋庸置疑,銷量就是最好的佐證。銷量不僅能折射汽車市場的需求,而且能反映車企廠商把握市場需求的能力——每一款車型 的推出都是廠商征戰市場的利器。德系、日系、美系、韓系、法系以及自主品牌構成了中國汽車市場,在相互競爭、相互依存中此消彼長。沒有永恒的贏家,只有因 時因勢的變化。

以月度為統計單位的汽車銷量讓人們看到更細致、更微妙的變化,不論是廠商對銷量的“雪藏”,還是一款車型的失寵,都會月度變化中體現。每個月都有被遺忘、被拋棄的車型,而每月又會有眾多新車型上市參戰。當然,除了這些具象,還有一些更有趣的對比看點。

自主品牌連續6個月占有率下滑

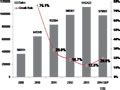

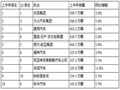

據中國汽車工業協會統計分析,2月中國品牌乘用車、轎車均呈現環比下降、市場占有率同比降低的趨勢。中國品牌轎車表現較為低迷,共銷售17.77萬輛,環 比下降36.24%,同比下降18.23%,占有率比上年同期下降7.58個百分點。乘用車共銷售50.37萬輛,環比下降28.99%,同比增長 5.39%,占有率比上年同期下降4.60個百分點。

2013年9月-2014年2月數據對比2012年9月-2013年2月發現,乘用車市場占有率平均下降4.76個百分點。

看到自主品牌市場占有率連續6個月下滑的數據,著實令人汗顏。在全球最大的汽車市場,本土品牌卻始終萎靡不振,原因很多,汽車工業底子薄貌似是最好的搪塞。

但是,在汽車合資三十年中,起初以市場換技術想法已壽終正寢,在五五股比制度之下,中國汽車工業并未得到片刻喘息,反而是“合資大戶”的四大汽車集團在自 主品牌方面的發展捉襟見肘,熱衷合資公司貢獻利潤的國有企業,怎有立志發展自主品牌的勇氣與決心,到底是跪著吃肉還是站起來吃菜呢?

所以,在以后看到自主品牌市場占有率、銷量下滑新聞時,不要太緊張,因為,一汽、東風之類的自主品牌也算在了大自主品牌里,所以,這個官方統計的“自主品牌”不具備代表性。因此,只要我們看到吉利、長城、比亞迪、眾泰等企業銷量穩步增長,就應該欣喜——這是根正苗紅的自主品牌。