繼2009年中美輪胎“特保案”之后,美國再次大范圍地“苛難”中國汽車零部件企業,將矛頭直指總額達691億美元的整個中國汽車及零部件出口。

美國當地時間9月17日,美國政府正式將中國汽車及汽車零部件產品補貼政策訴至世界貿易組織(WTO)。而在同一天的早些時刻,中方也向WTO提交了一項針對美國關稅法案的訴訟。這兩起訴訟的核心均是對中國補貼問題的認定。

據外媒報道,目前美方已向WTO提起了磋商請求,要求就中國政府2009年至2011年對汽車及零部件企業提供的至少10億美元“補貼”展開磋商。美國認為中國“非法”補貼汽車產品,試圖提高汽車及其部件出口,并直接將目標指向價值3500億美元的美國汽車業,而美國汽車業現正處在擺脫嚴重衰退并逐步復蘇的過程中。

可以預見,未來關于中國補貼的話題將是中美貿易爭端的關鍵所在,而雙方就補貼規則的博弈還會日益升溫。作為WTO成員國,中國也開始利用相關規則充分維護自身權益,但中國零部件出口企業仍將面臨不斷惡化的國際貿易環境,積極謀求轉型、尋找出路迫在眉睫。

劍指"出口基地"

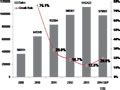

美國此次向WTO提出訴狀的焦點還有中國的“國家汽車及零部件出口基地”項目,即中國支持選定地區的汽車及零部件制造商建設成為汽車產品出口中心。美國貿易代表柯克指出,這一項目已幫助中國的汽車及其部件出口額從2001年的74億美元,在10年內增至2011年的691億美元的水平。

2006年8月,中國將8個基地、44家整車企業及116家零部件企業授權為首批汽車及零部件出口基地和企業。截至今年5月,中國已有長春、重慶、上海、武漢等12個“國家汽車及零部件出口基地”。

“出口基地”的建立,旨在提升中國企業的海外競爭力,打造汽車強國。商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為,中國各級政府在特定地區采取措施吸引特定產業的企業聚集,形成生產和出口基地,有利于鑄就強大的競爭力。

梅新育表示,盡管中國一些地方政府在發展汽車產業和其他特定產業時使用了一些可以劃入“補貼”范疇的政策工具,但并不是所有補貼都違反世貿組織的有關協定。

事實上,《補貼與反補貼協議》將各類補貼劃分為三類:禁止性補貼、可訴補貼和不可訴補貼。其中,不可訴補貼是世貿組織所許可的,不能提交世貿組織爭端解決機構處理,不得對享受該項補貼的進口產品征收反補貼稅。

在專向性補貼中,對公司進行研究活動的援助,或對高等教育機構或研究機構與公司簽約進行研究活動的援助均屬于不可訴補貼。

在經歷入世后大面積的清理經濟法規之后,中國大多數汽車產品生產和出口基地實施的補貼項目都屬于研發援助。此外,國內各產業享受的各類補貼多數屬于臨時性措施,而在WTO的歷史上,成員方保留的非歧視原則的例外與豁免動輒10余年,保留數十年者也并不鮮見。

商務部新聞發言人沈丹陽更是直言,美國此舉暗含政治目的。當前正逢奧巴馬在以工業為主的中西部地區爭取選票之時,也是他試圖回擊共和黨總統候選人羅姆尼指責他對中國過于軟弱之時。

爭端升級

2009年9月11日,美國決定對中國輸美汽車關鍵零部件乘用車與輕型卡車輪胎實施限制關稅,為期3年。今年,“輪胎特保案”中的限定措施剛剛到期,美國又再一次打響了針對中國汽車及零部件的貿易戰。

今年3月,美國又頒布了新的法律,賦予美國商務部對包括中國在內的非市場經濟國家開展反補貼調查,并且把這個法案適用范圍追溯到2006年11月20日以來所發起的所有反補貼調查(其中針對中國共10起)。

這些都加劇了中國汽車零部件企業遭受反補貼調查的風險。

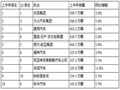

數據顯示,2011年中國汽車及汽車零部件出口總額為691億美元,增幅為32.8%,其中出口美國部分為130億美元,增幅為26.1%,出口美國的整車及零部件分別為2667萬美元和127.3億美元,占據中國對外汽車及零部件出口份額的20%。今年1-7月,中國出口美國汽車及汽車零部件84.5億美元,同比增長13.3%,其中整車為2145萬美元,零部件為84.3億美元。

毫無疑問,美國是中國最大的汽車類商品出口國,且整車出口非常稀少,主要出口產品為汽車零部件。一旦美國對中國零部件出口補貼的起訴成功,勢必對中國汽車類商品出口以及國內一些對美出口份額比較大的零部件廠商造成傷害。

資料顯示,生產輪轂的萬豐奧威對美國的出口銷售額大概占公司銷售額的10%,而主要從事剎車片生產的山東金麒麟集團對美出口占據公司1/4的份額。

萬向錢潮半年報顯示,今年上半年,其海外銷售收入為2776萬元,同比增長61.86%,占總銷售收入的7.2%;福耀玻璃今年上半年實現海外銷售收入16.74億元,占總營收的34.36%,其中銷往北美收入7.79億元,占總營收的15.97%。

對于那些實力較弱、難以擠進國內OEM市場的中國出口零部件企業來說,中美貿易爭端升級帶來的風險將是一場“驚濤駭浪”。

不過在陳文凱看來,即使美國起訴成功,對于外資零部件商來說也不能幸免,包括美國在華零配件企業。例如,德爾福在依照美國聯邦破產法第11條提出了破產申請后,關閉并出售相當于其美國國內工廠2/3的21個工廠,之后其將戰略核心轉移至中國。